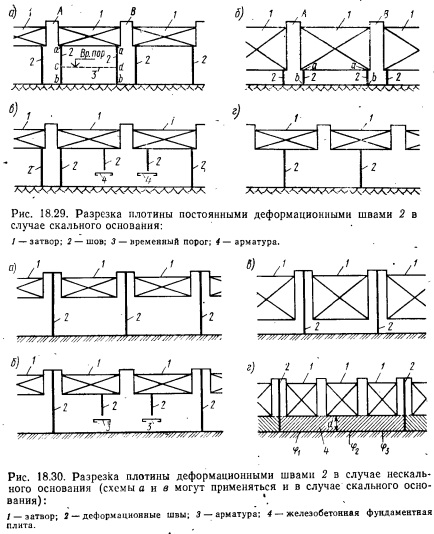

Схемы разрезки плотины деформационными швами

Проектируя постоянные деформационные швы в теле бетонной водосливной плотины, учитывают следующие обстоятельства:

1) намечая один, два или несколько сквозных деформационных швов ab между соседними быками Л и В (рис. 18.29, а, б), получают условия, когда при наличии деформации основания плотины осадка отдельных ее частей (выделенных сквозными швами) может оказаться различной; в связи с этим геометрическая форма отверстия, перекрываемого затвором, может изменяться, причем будет нарушаться нормальная работа затвора — уплотнения затвора могут дать недопустимую течь, сам же затвор может «заклиниться» в отверстии;2) намечая сквозные деформационные швы только по осям быков (рис. 18.30) и расчленяя при этом соответствующие быки на полубыки, можно не опасаться при наличии осадок основания изменения геометрической формы отверстий, перекрываемых затворами;

3) в случае схемы на рис. 18.29, а швов должно получиться, больше по сравнению со схемой на рис. 18.30, а; при этом каждый шов уплотнять несколько сложнее. Вместе с тем при наличии схемы, показанной на рис. 18.29, а, имеются хорошие условия производства работ — в пролете между быками удобно устроить временный порог cd для пропуска строительного расхода (см. ниже гл. 27), а также вести работы по бетонированию данного пролета методом гребенки; при наличии высоких затворов, располагаемых, например, на флютбете, схема, согласно которой бык выделяется сквозными швами (рис. 18.29,6), также получает преимущество;

4) в пределахотдельных пролетов плотины прочностные (сдвиговые) характеристики грунта основания могут быть различными: (см. рис. 18.30,г). Намечая сквозные деформационные швы на относительно бодьшом расстоянии друг от друга и устраивая между этими швами армированную бетонную фундаментную плиту толщиной d, которая должна воспринимать соответствующие растягивающие напряжения, устойчивость плотины на сдвиг в сторону нижнего бьефа рассчитывают, принимая среднее значение. Вместе с тем, отказавшись от дорогостоящего армирования бетона, выделяют отдельные пролеты плотины деформационными швами, и упомянутый расчет ее не сдвиг выполняют, принимая не среднее значение 9,va минимальное, при этом объем бетона плотины соответственно увеличится.

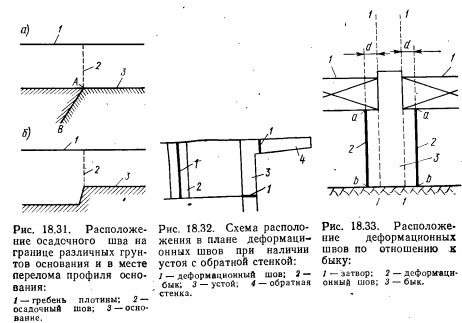

Учитывая соображения, отмеченные в пп. 1 и 2: а) в случае нескального основания, когда можно ожидать относительно больших осадок плотины, сквозные деформационные швы, как правило, намечают только по осям всех или некоторых быков (рис. 18.30); сквозные деформационные швы между быками (см. рис. 18.29) допускают редко; б) в случае скального основания, когда осадки основания пренебрежимо малы, часто предусматривают (учитывая дополнительно соображения, отмеченные в п. 3) устройство сквозных деформационных швов между быками (рис. 18.29).

Расстояние между деформационными сквозными и несквозны мн швами назначают с учетом климатических и геологических условий, высоты плотины, конструктивных ее особенностей, вида цемента и других факторов, определяющих температурные и осадочные деформации плотины.

Расположение деформационных швов увязывают с намеченной схемой пропуска строительного, расхода и схемой расположения, различных отверстий, намеченных в теле плотины.

При наличии скального основания деформационные швы в зависимости от высоты плотины делают различными: а) в случае плотины высотой до 20...50 м, как правило, устраивают только сквозные деформационные швы, с расстоянием между ними 10... 20 м (см. рис. 18.29, а, б, г); б) в случае плотины высотой более 20...50 м обычно помимо сквозных швов устраивают еще несквозные поперечные деформационные швы (см. рис. 18.29, в) с расстоянием между сквозными швами 50...60 м и между несквозными швами 10...20 м. Указанные выше расстояния уточняют (в ответственных случаях) на основе специальных термических и прочностных расчетов.

При наличии нескального основания, проектируя разрезку плотины согласно рис. 18.30, расстояние между сквозными швами намечают до 40...60 м и несквозными — порядка 15 м. Эти размеры уточняют, сообразуясь с возможной осадкой основания, а также с возможными температурными деформациями.

Дополнительно, проектируя разрезку плотины, учитывают также следующие соображения: а) деформационный осадочный шов приходится намечать в месте, где располагается граница АВ (рис. 18.31, а) между различными грунтами основания плотины, характеризуемыми разными деформационными свойствами; равным образом осадочные швы намечают и в местах перелома профиля основания плотины (рис. 18.31,6); б) местоположение деформационных швов необходимо увязывать с общими геометрическими формами бетонного массива плотины (рис. 18.32); в) толщину быка при разрезке его деформационным швом на два полубыка приходится увеличивать на 0,5...1,0 м; г) имея в виду удобство уплотнения швов ab (рис. 18.33), отделяющих бык от водосливного пролета плотины, эти швы располагают на расстоянии не менее d= 0,5 м от самого быка; намечать такие швы в плоскостях 1—1 допустимо только в случае, если в быке предусмотрены соответствующие ниши (пазы), используя которые можно вести уплотнение данных швов; д) несквозные поперечные деформационные швы иногда рекомендуют назначать на глубину (считая от верха плотины), не меньшую половины высоты плотины; при этом под несквозными швами рекомендуют устанавливать соответствующую арматуру (см. рис. 18.29 в и 18.30, в); е) иногда приходится учитывать конструкцию затвора, перекрывающего отверстие.