Инженерно-геологические изыскания и исследования горных пород

При проектировании плотин из грунтовых материалов проводят инженерно-геологические изыскания, а также лабораторные исследования горных пород, слагающих основание плотины и намечаемых для образования ее тела. Подробность указанных изысканий и исследований зависит от класса плотины и сложности инженерно-геологических условий в рассматриваемом створе плотины. Характеристики инженерно-геологических условий в районе створа плотины даются в виде карт и разрезов, а также пояснительной записки, обобщающей результаты изысканий и лабораторных исследований.

При изыскании и исследовании основания плотины обычно рассматриваются: 1) его геологическое строение с указанием водостойкости пород, а также зон тектонических нарушений; 2) залегание грунтовых вод, их химический состав, водопроницаемость грунтов, образующих основание; 3) деформационные и прочностные свойства пород, слагающих активную зону основания; 4) особые условия— сейсмичность, вопросы вечной мерзлоты, возможность влияния на сооружение физикогеологических процессов (обвалов, оползней, селей и т. п.).

При разведке карьеров грунтов учитывают: 1) геологическое строение карьеров и физикомеханические свойства грунтов, залегающих в них; 2) гидрогеологические характеристики карьеров; 3) объем запасов грунтов в карьерах и объемы вскрышных работ.

В результате полевых и лабораторных исследований горных пород, намечаемых для образования плотины и слагающих ее основание, необходимо установить их химический и минералогический составы и следующие физикомеханические характеристики: при проектировании плотин всех классов по капитальности: 1) Зерновой состав грунта; 2) массовую влажность грунта; 3) плотность сухого грунта рСух; 4) плотность частиц грунта и камня рч; 5) плотность сухого грунта в предельно рыхлом состоянии; 6) плотность сухого грунта в предельно плотном состоянии; 7) влажность на пределе текучести; 8) влажность на пределе раскатывания; 9) так называемую оптимальную влажность (в лабораторных условиях); 10) угол внутреннего трения ф и удельную силу сцепления; 11) коэффициент фильтрации 12) компрессионные характеристики; 13) содержание водорастворимых солей и других включений; 14) содержание органических примесей и степень их разложения; при проектировании плотин I и II классов дополнительно к сказанному; 15) коэффициент бокового давления грунта; 16) коэффициент бокового расширения (коэффициент Пуассона р); 17) предел прочности на сжатие; 18) водопо глощение; 19) коэффициент размягчения; 20) морозостойкость; 21) минералогический состав; 22) химический состав; 23) высоту капиллярного поднятия для грунта; 24) величины набухания и усадки грунта.

Характеристики, указанные в пп. 7, 8, 9, 12, 24, необходимо устанавливать только для глинистых грунтов; в пп. 5 и 6 — только для песчаных и крупнообломочных; в пп. 17, 18, 19 и 20 — только для камня и крупнообломочного грунта. Угол внутреннего трения, удельную силу сцепления и коэффициент фильтрации следует определять для материала тела плотины на образцах грунта с нарушенной структурой; для грунта же основания — с ненарушенной структурой.

Нормативные значения перечисленных выше характеристик определяют как среднестатистические на основе обработки результатов массовых опытов (испытаний) в соответствии со СНиП II16—76. Для перехода к расчетным значениям характеристик нормативные значения умножаются на коэффициент kr безопасности по грунту. На основании полученных таким образом характеристик грунта и камня дополнительно вычисляют: коэффициент разнозернистости грунта, коэффициент пористости, коэффициент уплотнения и др.

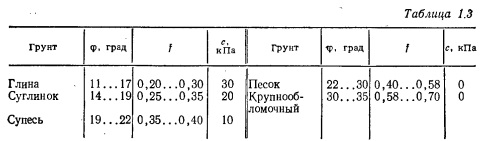

Особенно важными являются следующие физические характеристики грунта: 1) плотность сухого песчаного грунта, обычно 1,64... 1,7 т/м3; 2) пористость п грунта — отношение объема пор к объему пор и объему твердой фазы; 0,35...0,45; 3) удельная сила сцепления грунта с; максимальная величина ее достигает обычно10...30 кПа; для песка с = 0; 4) угол внутреннего трения грунта ф или коэффициент внутреннего трения грунта; ориентировочные значения для различных грунтов приведены в табл. 1.3.

При насыщении грунта водой сила сцепления может уменьшаться. Что касается угла трения, то при насыщении, например, песчаных грунтов водой его величина практически не изменяется.