Сущность гидромеханизации и условия ее применения

Гидромеханизация - это способ производства земляных работ с помощью энергии водного потока. Энергия водного потока позволяет разрушать грунт, транспортировать его и укладывать в насыпи. Эти свойства водного потока и являются основой способа гидромеханизации - одного из способов комплексной механизации земляных работ.

Смесь грунта и воды называется гидросмесью или пульпой.

В целом технологический процесс состоит из 3-х операций:

1. Разработка грунта и образование гидросмеси.

2. Транспортировка гидросмеси.

3. Укладка в сооружение или отвал.

Разработка грунта может производиться:

а) потоком безнапорной воды со скоростью потока большей неразмываемой и>иразм (поверхностный размыв);

б) напорной водяной струей (гидромониторный способ);

в) потоком воды, засасываемой со дна водоема (землесосный способ).

Преимуществами гидромеханизации являются: поточность и непрерывность; простота; сокращение количества необходимых дорог; возможность смешивать различные грунты; экономия при условии невысоких цен на электроэнергию и энергоносители; большая выработка на 1 рабочего.

К недостаткам гидромеханизации относят: сезонность; большую энергоемкость; способность загрязнения больших объемов воды.

В целом, гидромеханизация позволяет повысить интенсивность и производительность работ. Трест «Гидромеханизация» за 35 лет выполнил земляные работы в объеме 2,5 млрд. м3. При этом интенсивность работ достигала 300 тыс. м3/сутки (Волжская ГЭС им. В.И. Ленина). Трудоемкость работ - в 3-6 раз ниже, чем при насыпном способе. Себестоимость - 0,27-0,42 руб./м3 (при сухом способе эта величина обычно превышает 1,0) при ценах на электроэнергию 1984 г.

Но применение гидромеханизации возможно при определенных условиях: грунты должны быть пригодны для разработки и укладки этим способом; необходимо наличие водоема (реки) с достаточным количеством воды (расход воды составляет 3,5-30 м3/1 м3 грунта); наличие подходящих климатических условий.

По трудности разработки все мягкие грунты (не скальные и полускальные) разделяются на 6 групп в зависимости от расхода воды q0 на 1 м3 разрабатываемого грунта и способа разработки. При гидромониторном способе q0 = 5-14 м3, при засасывании из-под воды - q0 = 6,5-22 м3.

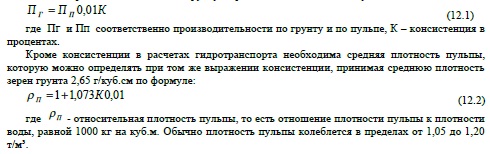

Свойства пульпы характеризуются весовой или объемной консистенцией и плотностью пульпы (рп ). Содержание воды в пульпе - ее консистенция выражается обычно в процентах, как отношение количества грунта к количеству пульпы или воды. Из шести возможных вариантов такого соотношения (по массе или объему) в практике работ принято отношение объема грунта, осевшего в пробе пульпы к объему пульпы. В этом случае наиболее простой получается зависимость производительности по грунту от расхода и консистенции пульпы.

Кроме консистенции в расчетах гидротранспорта необходима средняя плотность пульпы, которую можно определять при том же выражении консистенции, принимая среднюю плотность зерен грунта 2,65 г/куб.см по формуле:

Для разработки грунтов применяются 2 способа - разработка гидромониторами и разработка земснарядами.